百年風華:臺灣老字號與頂尖藏家書畫珍品拍賣會

2025「藝流春季拍賣會」秉持推動藝術與市場融合的理念,策劃多項專題拍賣,涵蓋多樣風格與時代的藝術作品。眾多拍品來自台灣享有盛譽的老字號藝術機構、台灣頂尖藝術收藏團體與資深收藏家之珍藏,品質卓越、來源可靠。期盼透過豐富主題與優質內容,滿足不同市場藏家的品味與收藏需求,進一步促進藝術市場的蓬勃發展與交流互動。

藝術寶庫──台北長流美術館珍藏記

長流美術館館長黃承志,為臺灣著名畫家黃鷗波之子,自幼隨父親習畫,累積了深厚的藝術素養,也養成了對藝術鑒賞的敏銳眼光。臺灣在1970年代進入藝術蓬勃發展的時期,而此前所留下的豐富文化資產——包括1945年前日治時期留存的藝術品、國民黨高層攜來的珍藏,以及1966年至1976年間因大陸政治運動而流落海外的畫作——皆使臺灣成為中國藝術珍品的匯聚重鎮。得益於黃鷗波與本地藝術前輩的密切互動,長流美術館的前身「長流畫廊」,遂於1973年在黃家自宅中應運而生。

1978年8月,張大千移居臺灣,因黃承志與政界及收藏界人士交情深厚,許多有意收藏張大千畫作的買家,常透過他進行洽購與交易,長流美術館也因此逐步成為張大千精品畫作的重要集散地,張大千特親筆題寫「長流畫廊」的招牌,贈送以慶祝畫廊新廈落成,情誼可見一斑。

2017年12月,齊白石《山水十二條屏》創下驚人拍賣成交紀錄,不僅刷新中國藝術品的歷史高價,也讓曾經收藏該作的臺灣長流美術館,登上大陸藏家的視野。作為臺灣歷史最悠久的藝術機構之一,長流美術館曾珍藏多件齊白石的重要畫作,如今更是臺灣收藏張大千、黃君璧、溥濡作品最為豐富的重鎮。

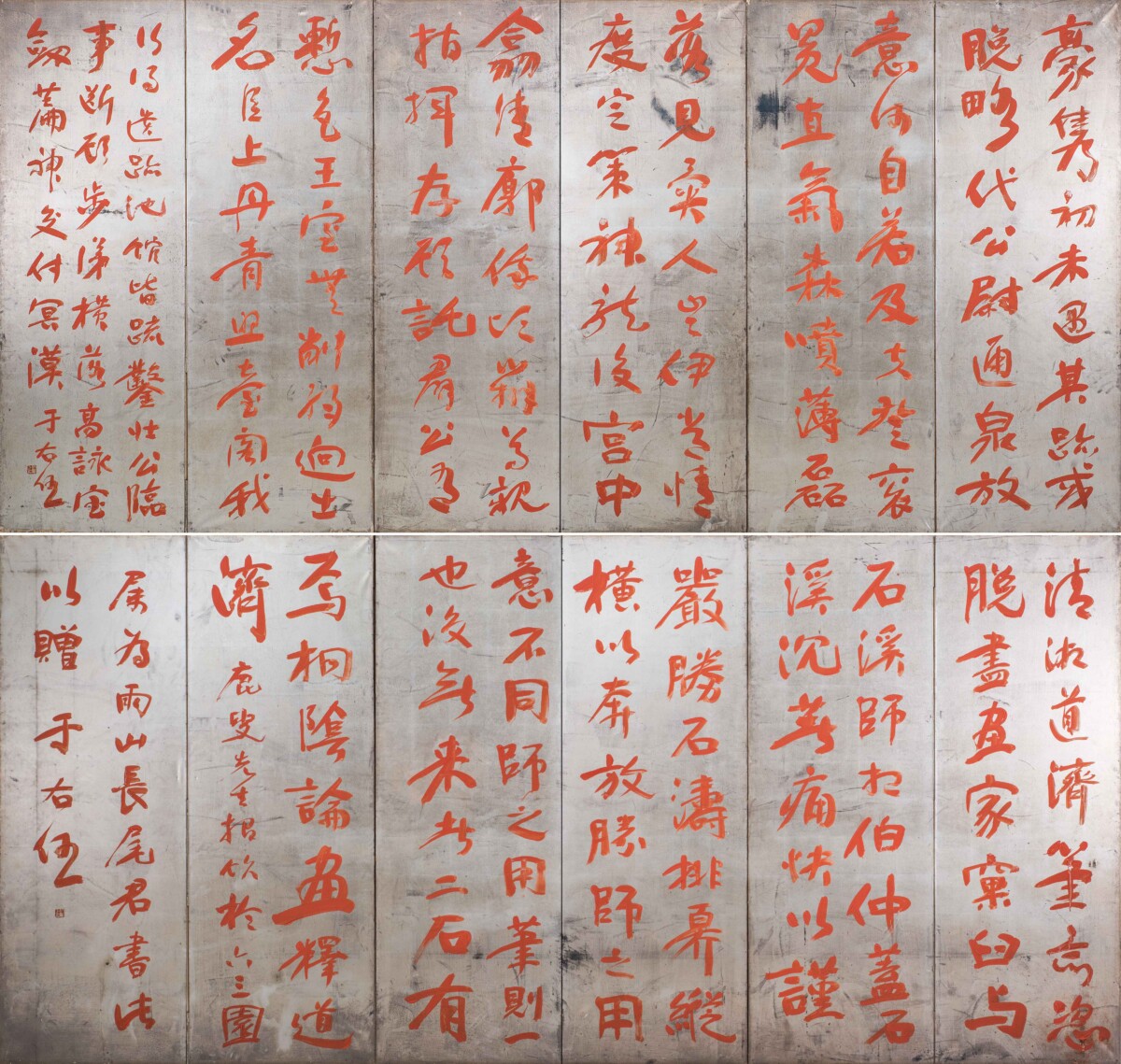

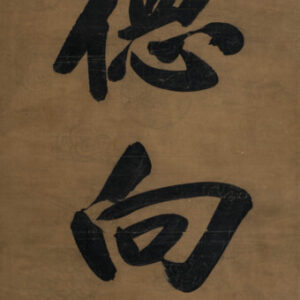

于右任(1879-1964)

硃砂紙本 日本六曲屏 178x350cmx2

釋文:豪雋初未遇,其跡或脫略。代公尉通泉,放意何自若。及夫登衮冕,直氣森噴薄。磊落見異人,豈伊常情度。定策神龍後,宮中翕清廓。俄頃辨尊親,指揮存顧託。羣公有慚色,王室無削弱。迥出名臣上,丹青照臺閣。 我行得遺跡,池館皆疏鑿。壯公臨事斷,顧步涕橫落。高詠寶劍篇,神交付冥漠。

題識:于右任。鈐印一,右任。

釋文:清淑道濟筆意恣,脫盡畫家窠臼,與石溪師於伯仲,蓋石溪沉著痛快,以謹嚴勝石濤,排界縱橫,以奔放勝,師之用意不同師用筆則一也,後無來者,二石有焉,桐陰論畫釋道濟。

題識:鹿叟先生招飲於六三園,屬為雨山長尾君書此,以贈,于右任。鈐印一,右任。

書畫同律:張大千《山茶花》中的視覺節奏與詩意構成

題識:火齊珠紅拂翠翹,石家步障曉寒消。千枝蠟炬燒春夜,羯鼓催花打六么。元人馬祖常句。八十三叟爰。

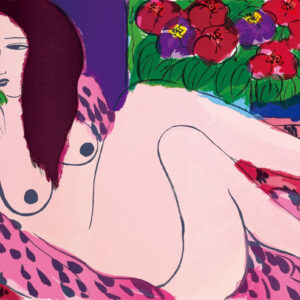

在這幅83歲所繪的橫式沒骨山茶花圖中,張大千將元代宮廷詩意與傳統繪畫技法深度融合,展開一場跨越時代的美學對話。馬祖常原詩中「火齊珠紅拂翠翹」一語,以紅寶石比喻山茶花瓣的濃豔,以翡翠羽飾象徵枝葉的青翠,不僅色彩絢爛,更巧妙呼應了「去線存色」的沒骨法本質——色彩即造型,詩中「羯鼓催花打《六幺》」則源自唐玄宗擊鼓催花的典故,其節奏感象徵著沒骨技法「一筆定形」的果斷與明快,張大千正是在這樣的詩意引領下展開了視覺創作。

面對這樣的詩境,大千以色塊堆疊替代線條勾勒,呈現出山茶花的飽滿質感,這種以色彩建構結構的方式,猶如詩句「千枝蠟炬燒春夜」的光影交疊,讓原本屬於元代宮廷的富麗意象,在畫中化作色彩的交響,張大千不再拘泥傳統,而是透過沒骨法的再創造,轉化詩意為視覺語言。

相較惲壽平等人對清雅格調的追求,大千在晚年融入潑彩意識,將「沒骨法」推向更具現代精神的視覺革命,花瓣部分以洋紅層層暈染,邊緣虛化,彷若「火齊珠」般的寶石光澤;枝葉則直接以花青與赭石書寫而成,完全摒棄勾線,卻展現出「翠翹」的通透感,橫式構圖進一步強化了色彩的橫向流動,畫面宛如「石家步障」般的錦緞徐徐展開,華麗而不失節奏。

在紙本生宣上,先以淡墨鋪底,再趁濕注入濃色,使得畫面呈現「曉寒消」的朦朧氤氳;而在花心處點上藤黃與白粉,又如「蠟炬」的光暈滲透,整體水色碰撞間的偶然性,造就了自然天成的意境,與馬祖常詩中的光影感應相互輝映,構成一幅色光與詩境交融的畫面。

張大千在構圖上匠心獨運,展現出橫式畫幅如音樂般的節奏感,畫面以三叢山茶花為視覺節點,左側至中部的花朵逐盛放,恰如《六幺》舞曲旋律中的高潮段落,情感高昂、節奏奔放;右側則見含苞斜出的花朵,宛如餘音裊裊,將觀者引入悠遠的尾奏,空白處題寫草書詩句,筆勢鏗鏘有力,如同鼓點與旋律交織,與畫中花葉動勢共鳴,構築出「書畫同律」的視覺樂章。

在筆觸處理上,花瓣以側鋒橫掃,如擊鼓之聲有輕重緩急;枝葉則以中鋒點厾,節奏如琵琶輪指,精微之中充滿韻律,這樣的筆觸不僅傳遞形式之美,更透出內在的生命感與節奏感。

83歲的張大千,在藝術上邁出了「衰年變法」的終極一步,他將敦煌壁畫的重彩厚積、文人畫的瀟灑意境以及西方抽象藝術的色彩構成,統攝於沒骨技法之中,實現了對傳統的解構與重生,這不僅是一種技法上的創新,更是一種精神上的突破。

畫中山茶花色彩熾烈,如同千枝蠟炬點亮春夜,不僅象徵他至老不衰的創作熱情,更是一場藝術生命最後的噴薄,「羯鼓催花」的詩意,也成為他揮毫潑墨間奮力一搏的精神寫照。

總而言之,這件晚年代表作不只是張大千對「沒骨法」的繼承,更是一次歷史性的重構,他以馬祖常詩的宮廷美學為靈魂,以橫卷畫面為舞台,演繹了一場「色彩即線條,光影即詩行」的視覺歌劇,這幅作品徹底打破了「沒骨柔媚無骨」的舊有印象,賦予山茶花以大唐氣象的雄渾與磅礴,堪稱中國花鳥畫史上最具里程碑意義的絕唱之一。

張大千七零年代後在臺灣積極參與藝術活動,頻繁舉辦畫展並慷慨捐贈作品,對臺灣藝術發展貢獻卓著。此作即由張大千本人親自交付長流,來源清晰可靠,並且從未公開展覽或拍賣,屬於首次在市場上亮相的珍貴之作。

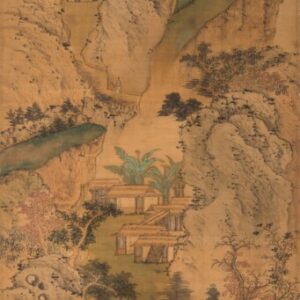

隱逸與抒懷: 溥儒《漁隱圖》中的張力與昇華

題識:蘆中之人著稻衣,溪邊鷗鷺已忘機。 閒來松下聽秋水,一雁高高向北飛。

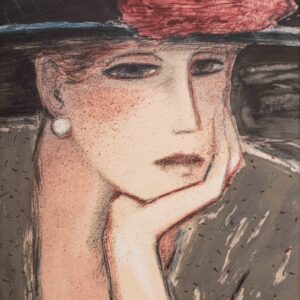

那襲稻衣在溥儒筆下既是對隱逸傳統的致敬,也是自我重塑的宣言。1950年代的臺灣島上,這位舊王孫以斗笠替代冠冕,讓松枝如篆籀般蒼勁有力,墨色在紙本上暈染出深邃的層次,《漁隱圖》表面延續宋元文人畫的漁隱主題,實則展現了二十世紀知識分子如何在劇變中尋找安身立命的精神支點,題詩中「一雁高高向北飛」的筆意,不僅寄託著地理鄉愁,更象徵著藝術對現實侷限的超越。

溥儒的筆墨語言構建了一個自足的精神世界,漁翁的形象被提煉為極具書法美感的線條,每一筆都承載著文人畫的寫意精髓,畫家刻意淡化面部細節,使稻衣客昇華為超越個體的文化符號——那是傳統士人精神的當代表現,蒼松以渴筆焦墨寫成,松針如古代高士的鬚髮,枝幹的盤曲中蘊含著不屈的生命力,最妙的是虛實相生的處理:山石僅以數筆勾勒,大量留白既承襲南宋馬遠的「邊角之景」,又暗示著想像與記憶的無限可能。這種「以少勝多」的表現手法,在溥儒筆下成為精神提純的過程,通過筆墨的凝鍊抵達更高層次的藝術真實。

題詩與畫面的互文拓展了作品的意境層次,「蘆中之人著稻衣」暗用《詩經》與伍子胥典故,賦予隱逸以歷史厚度;「溪邊鷗鷺已忘機」化用《列子》寓言,卻在否定語氣中流露對「真忘」境界的嚮往,最具深意的是「閒來松下聽秋水」與「一雁高高向北飛」的意境轉換——前者是道家的物我兩忘,後者卻暗含儒家的家國情懷,這種看似矛盾的意境並置,恰恰展現了傳統文人在多元價值中的精神包容力,使作品超越單一哲學取向,成為複雜生命體驗的藝術結晶。

松樹在構圖中具有多重象徵意義,它既是文人氣節的視覺隱喻,更是畫面結構的核心要素——虬曲的枝幹自然劃分出近、中、遠三個空間層次,使漁翁、溪流與那隻尚未現形的飛雁形成內在連結,雖未見明顯的松皮鱗理刻畫,溥儒仍以渴筆焦墨描繪枝幹質感,營造出歷經風霜般的視覺印象,仿若文化記憶的沉積,當我們順著漁翁所望的方向,沿松枝線條延伸視線,便會發現一條潛藏的視覺路徑:那隻北飛孤雁的軌跡,正是在漁翁目光所至處展翅而去,恰是畫家精神視野的無限延伸。

水墨遠山展現出獨特的時空意識,溥儒突破傳統山水的清晰輪廓,以濕筆淡墨層層渲染,創造出如夢似幻的朦朧效果,這種處理既符合臺灣濕潤的氣候特徵,又暗喻著歷史記憶的詩意重構,特別值得注意的是山體的虛實對比:右側保留斧劈皴的骨力,左側漸融於虛空,這種非對稱布局,暗示著對傳統的選擇性繼承與創新性轉化,空白處恰是留給觀者想像的藝術空間。

漁翁形象的深層意義在於文化認同的建構。稻衣斗笠的組合超越具體職業表徵,昇華為知識分子精神立場的視覺宣言,畫家對比例的精心安排尤其耐人尋味:漁竿成為畫面中最挺拔的直線,與其說是勞作工具,不如視為精神高度的標尺,漁翁足部的虛化處理承襲南宋梁楷的減筆傳統,賦予形象以飄然欲仙的靈動感,置於1950年代的文化語境,這個形象既是文化傳統的守護者,也是藝術創新的實踐者。

溥儒通過這種視覺語言,實現了傳統文人畫的現代轉化,畫面元素皆具雙重意蘊:松樹既象徵堅韌也體現生長,溪水既代表清淨也暗示流通,飛雁既寄託鄉愁也象徵自由,這種豐富的多義性,使作品突破傳統隱逸畫的單一維度,展現出傳統文化應對現代挑戰的活力,當文人畫的美學規範與當代經驗相遇,便催生出這種既扎根傳統又面向未來的藝術形態。

在《漁隱圖》的留白處,我們看到了藝術對現實的超越,那些未施筆墨的空白,是畫家留給歷史的註解,也是向未來開放的可能性,溥儒的卓越之處在於,他將個人際遇轉化為普遍性的藝術探索,讓限制激發創造力,畫面左上角那方「三靈圖像— 溥儒」白文印,在素雅墨色中如點睛之筆,既是文化身分的確認,也是藝術自信的宣示,當觀者在漁翁、松樹、飛雁構成的意境中徜徉時,實際上參與了一場跨越時空的精神對話——關於傳統的當代意義,關於藝術的永恆價值。

這幅誕生於文化轉型期的作品,最終超越了特定歷史情境,溥儒證明,文人畫的真諦不在於形式因襲,而在於如何以筆墨回應時代命題,那些源自傳統的山水語彙,在藝術家的創造性轉化中獲得新生,它們既延續古典美學精神,又表達現代人的心靈世界,當北飛孤雁穿越畫面邊界時,展現的正是藝術超越地理侷限、文化隔閡的昇華力量。

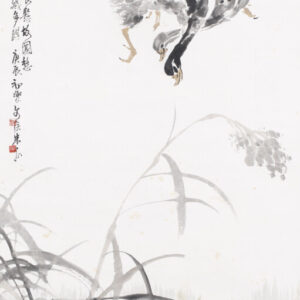

吳詠香(1913–1970),臺灣重要女畫家,師從溥儒(溥心畬),1950–1960年代於臺灣畫壇活躍,並與「七友畫會」密切互動。此作由吳詠香珍藏,於1960年代轉讓予長流美術館黃承志,未曾公開展覽或拍賣,屬首次市場流通。

世紀藝緣:楊肇嘉家族典藏與臺灣畫壇傳奇

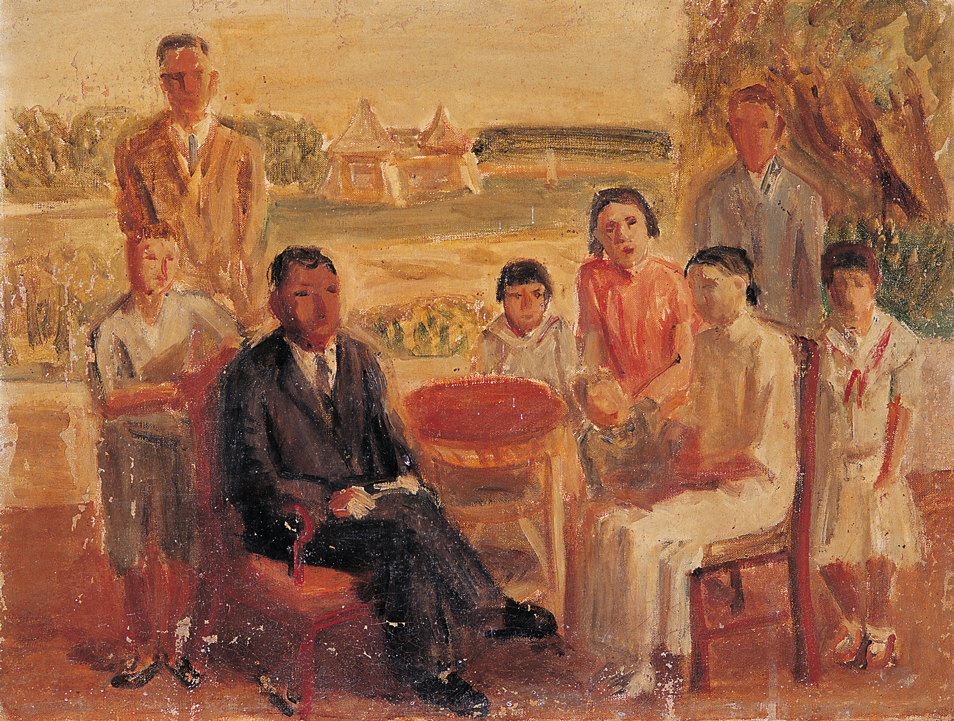

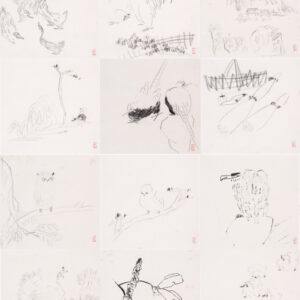

此畫為李石樵巨作〈楊肇嘉氏之家族〉之原稿,由楊肇嘉家族後代珍藏,後轉讓於外。李石樵精研肖像藝術,為創作此作,曾與楊家同住半年,先行繪製〈楊肇嘉全家福〉,邀全家盛裝入鏡,悉心構圖,最終完成一幅150號鉅作〈楊肇嘉氏之家族〉,成為其肖像創作的重要代表。

楊肇嘉與畫家陳植棋有私交,兩人曾於日治時期臺北藝術圈中交流互動。此作由楊氏家族後代保存,屬早年私人贈藏之物,陳植棋早逝(1931年逝世),作品存世極為稀少,具高度藝術與歷史價值。

此作為國泰集團蔡董事舊藏,蔡董事為台灣知名企業家,長期關注戰後台灣現代藝術發展,私人收藏涉獵甚廣,尤對抽象表現主義及戰後台灣前衛畫派情有獨鍾。李仲生為台灣現代藝術教育的重要推手,蔡董喜愛李仲生作品,主要因其藝術創作強烈反映東方哲學精神與自由探索的精神內涵,並能突破傳統形式,展現純粹精神性的藝術語彙,與其個人審美品味及企業文化理念相契合。

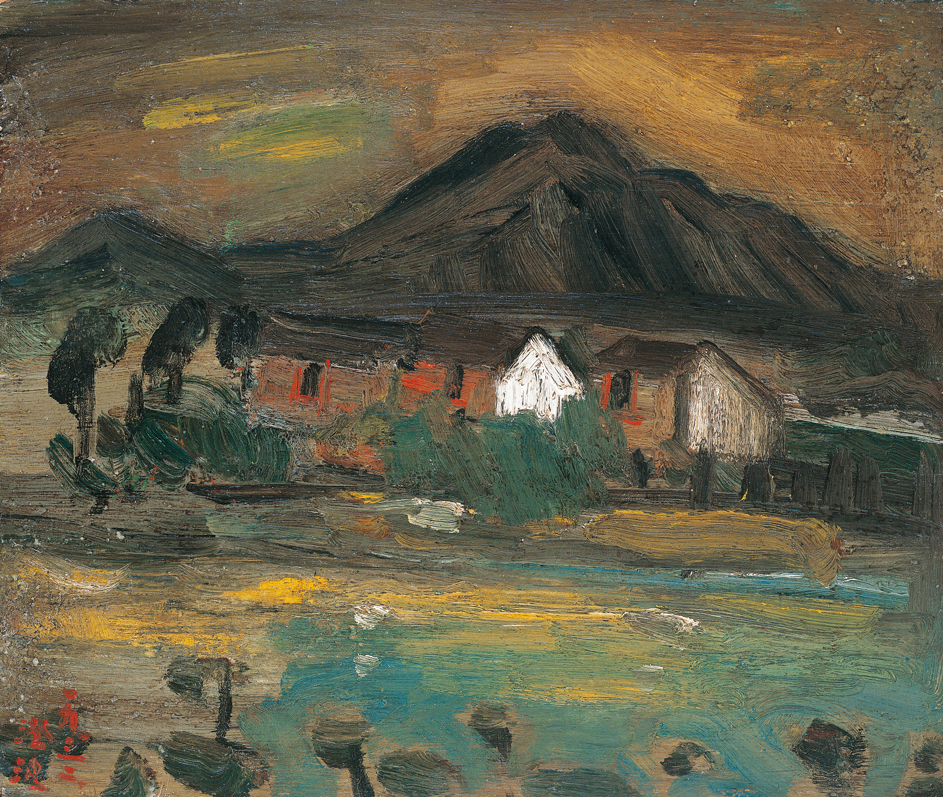

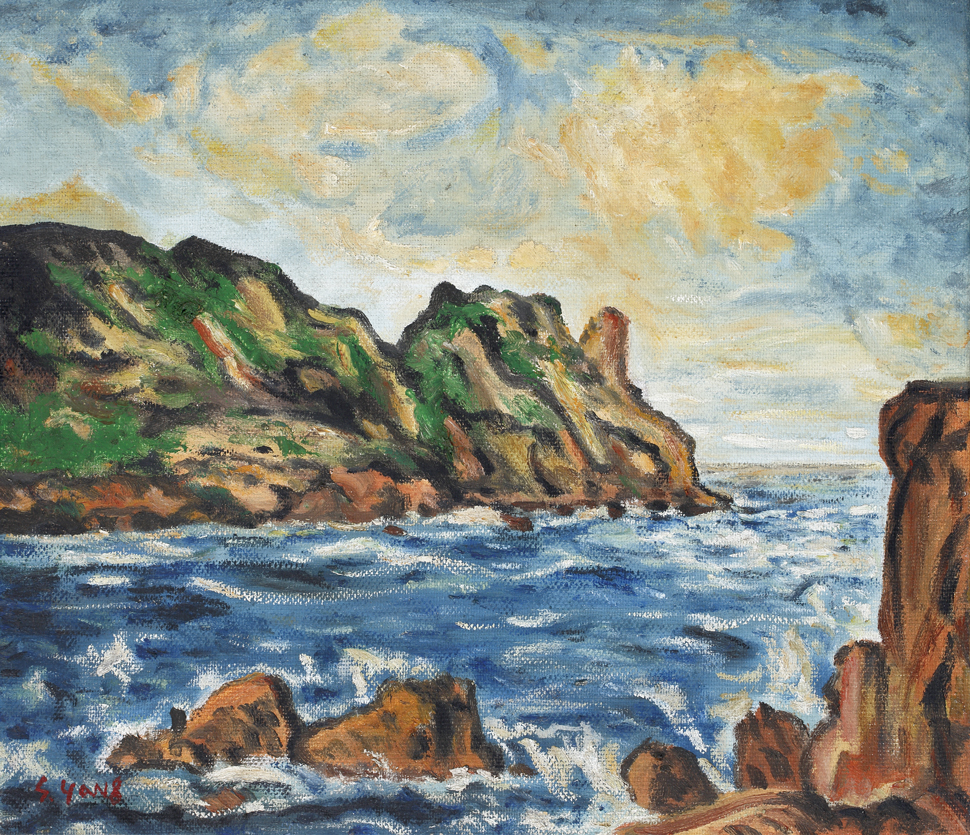

郭柏川與陳澄波皆於1930年代赴上海深造,並與當地藝術界建立深厚連結,郭柏川曾任教於上海美術專科學校,與上海畫壇互動頻繁,並多次在當地展出作品;陳澄波雖以嘉義為主要創作基地,然早年亦曾赴上海與日本研習,積極參與藝術交流,兩人風格皆深受中西融合理念影響,是上海現代美術思潮的重要見證者與實踐者。二件作品原由上海油畫雕塑院典藏,後轉讓進入台北長流美術館收藏。

楊星朗為知名畫家楊三郎之子,長期致力於推廣其父之藝術成就。長流美術館為臺灣重要的私人美術館,專注於收藏與展示臺灣近現代藝術作品,楊星朗與長流美術館之間保持密切合作關係,曾多次促成楊三郎作品在該館展出,並參與相關學術研討與出版活動,更重要的是,楊星朗將楊三郎最具代表性與保存狀況極佳之作品,優先售予長流美術館,使該館得以典藏完整且具系統性的楊三郎創作,這種合作有助於提升楊三郎作品之知名度與學術價值,並深化臺灣藝術界之交流與發展。

林有福先生,作為國華產物保險的創辦人,以其卓越的收藏眼光在臺灣藝術界備受推崇,他特別鍾情於臺灣近現代藝術大師的作品,收藏中包含廖繼春、陳進等知名畫家的代表作,如廖繼春的《瓶花》等,這些作品不僅在藝術價值上備受肯定,也在市場上具有重要地位。此作即為林有福舊藏,為其私人典藏中保存狀況極佳且最具代表性的作品之一,2006年因國華產險面臨財務危機,林有福家族進行資產重整,部分收藏遂流入藝術市場,此作因此成為極具來源清晰度與歷史背景的珍稀個案,具備高度的收藏與研究價值。

天地之際的投影 ─── 趙無極《20.10.90》

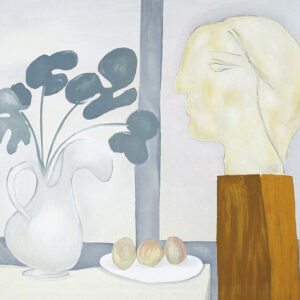

趙無極(1921-2013)作為二十世紀最重要的華裔抽象藝術大師,以其獨特的「抒情抽象」風格,成功融合東方哲學底蘊與西方表現主義形式。創作於1990年的《20.10.90》,不僅是其藝術成熟期的代表之作,更完美體現了藝術家對空間維度、光影變幻與自然本質的深刻體悟。

一、形式語言與繪畫技法

構圖與筆觸的詩性表達

在這幅65.5×81cm的橫向構圖中,趙無極以寬闊的油畫筆與刮刀交替運用,構建出富有音樂性的視覺節奏,顏料的堆疊與暈染形成多層次的色域變化,猶如將中國山水畫中的雲煙變幻轉譯為現代抽象語彙,畫面中央區域通過「計白當黑」的東方美學原則,在虛實之間創造出一個既似山巒起伏,又若城垣隱現的意象空間,使觀者在具象與抽象、現實與夢境之間往復徘徊。

色彩系統的光影哲學

藝術家以暖褐色系為基底,巧妙融入赭石、灰藍等中間色調,並透過明黃與淡紫的局部提亮,營造出具有時間性的光影效果,這種色彩處理既暗示了自然界的晨昏交替,又隱喻生命週期的循環往復,薄塗與厚塗技法的並置運用,不僅強化了畫面的物質感,更在二維平面上開拓出令人驚嘆的空間深度,完美呼應了中國傳統山水「三遠法」的空間觀念。

二、精神維度的跨文化詮釋

東方美學的當代轉化

正如趙無極所言:「我的畫是看不見的風景。」這幅作品通過筆勢的輕重緩急與色彩的呼吸韻律,將老莊哲學中「氣韻生動」的美學理念轉化為現代視覺語言,以日期命名的標題方式,不僅強化了創作當下的即時性,更將東方藝術中「物我合一」的創作狀態提升至新的高度。

中西對話的完美範例

作品在吸收西方抽象表現主義(如德·庫寧的激情筆觸、羅斯科的色域冥想)的基礎上,賦予了更為內斂的東方氣質,油彩的物質屬性與水墨的虛靈意境在此達成微妙平衡,創造出獨具特色的跨文化藝術語彙。

三、藝術史脈絡中的定位

作為趙無極1980年代後「再抽象」時期的代表作,《20.10.90》標誌著其藝術風格的重要轉變,相較於早期《狂草》系列的激烈動勢,此階段作品呈現出更為純粹的色彩構成與更趨內省的創作態度,畫面中看似隨性的筆觸實則經過精心經營,反映出藝術家晚年對生命本質與宇宙秩序的深刻體悟。

結語:趙無極《20.10.90》的永久迴響

《20.10.90》不僅是趙無極藝術生涯的里程碑之作,更是二十世紀東西方藝術對話的重要見證。作品通過抽象的形式語言,成功喚起觀者對自然本質與內心世界的雙重共鳴。在這幅畫作中,中國傳統美學「大象無形」的至高境界獲得了當代詮釋,奠定了趙無極在國際藝壇的獨特地位,其藝術價值不僅在於視覺形式的創新,更在於為跨文化藝術交流提供了極具啟發性的範例。

趙無極《20.10.90》一作由旅美藝術家何福祥先生親自取自趙無極本人,屬於具來源明確之重要作品。何福祥與趙無極於1990年代初期建立直接聯繫,雙方曾就藝術創作與合作交流多次會面,並促成多項藝術計畫,包括將趙氏作品《無題》捐贈予長流美術館,以及籌畫大型絲織掛氈製作計畫。何氏對趙氏抽象語彙及東西融合的精神高度推崇,此件《20.10.90》不僅體現趙氏晚期色彩與筆勢的奔放風格,更因來自藝術家親授而具高度學術與市場價值。

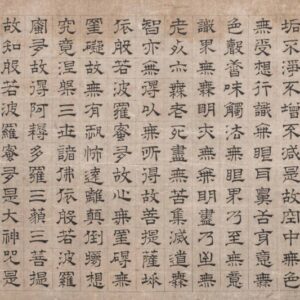

《印記長流:文物書畫標籤的傳奇與轉折》專題拍賣

台北長流畫廊(長流美術館前身)自1973年創立以來,成為台灣藝術市場的重要窗口,呈現出華人世界中私人收藏與藝術流通的獨特風貌,當時台灣畫廊寥寥無幾,長流率先結合商業與學術力量,舉辦展覽、出版圖錄,有些標籤上甚至可見藝術家的親筆書寫,使一張標籤不只是商品資訊,更是一段作品歷史的見證。

與此同時,大陸的書畫市場則由國營文物商店主導,其標籤格式制式、內容明確,包括編號、價格與文物等級,彷彿為作品開具官方「身份證」,1980年代後,兩岸逐步開放交流,大量帶有文物商店標籤的書畫經香港流入台灣,台灣畫廊便成為這些作品的再流通平台。

長流畫廊在這段歷史中扮演了關鍵角色,畫廊接手這些作品時,原有的標籤多被完整保留,加上長流本身所加之標示,讓一件作品的流通軌跡得以呈現出雙重記憶:既有制度背景下的官方記錄,也有畫廊鑑選與展覽歷史的補充。

長流的標籤設計自由,標籤中透露的不僅是來源與展出脈絡,更代表了畫廊自身的鑑賞標準,使其在藝術市場中逐漸被視為信任與品質的象徵。

進入21世紀,這些標籤的重要性愈發凸顯,藏家與拍賣行開始重視標籤所記錄的收藏歷程與流通脈絡,視之為作品價值的延伸,並作為評估真偽與來源的可靠依據,標籤本身也成為影響市場評價的關鍵因素之一。

長流畫廊的標籤,不僅記錄了一家畫廊的發展,也映照出華人藝術市場從分隔走向互通的歷史變化,它與大陸文物商店標籤的並存與交織,構築出20世紀書畫流通的真實圖景,值得深入探索與重構。

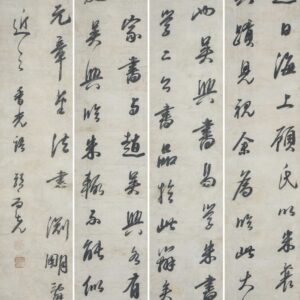

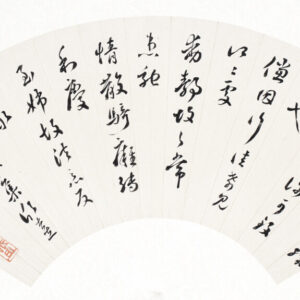

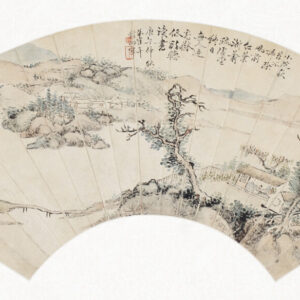

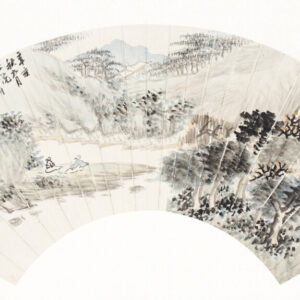

風雅凝扇影—清翫雅集會員珍藏扇面專題拍

清翫雅集,為臺灣知名文人雅集,自1992年創立以來致力於推廣中國書畫藝術與古文物收藏,長年匯聚海內外華人頂尖鑑賞家與藏家,定期舉辦雅集、講座與學術交流,弘揚並延續東方文人風雅精神。本次專題拍賣所呈,即為該雅集會員多年精心珍藏之精華,實屬難得一見。

本次「扇面專題拍」精選42件珍品,創作年代橫跨清朝雍正中期(約)1728年至2020年,題材涵蓋花鳥、書法、山水與人物等,風格多樣,精彩紛呈,充分展現自然之美與筆墨神韻,實為難得一見之藝術盛會。

拍品全數以新台幣兩萬元起拍,價格親民,令人振奮,尤為難得的是,此次作品保存狀況極佳,全部採用「挖鑲」形式裱褙,講究絲絲入扣,細緻工整,專題特別聚焦於「裝裱成斗方形式的扇面作品」,不僅突顯文人書畫中的雅趣與袖珍之美,更提升了作品的觀賞性與收藏價值,此番拍賣,不論對書畫收藏者或藝術愛好者而言,皆為難得的藝術饗宴。

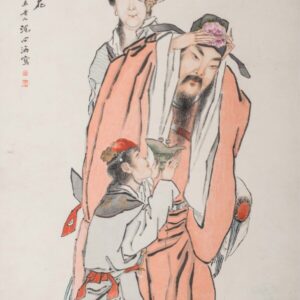

張大千的敦煌密語:《晚唐維摩變》全新詮釋

張大千(1899—1983)是中國近代著名畫家與收藏家,以深厚的傳統功底與開創性的藝術實踐著稱,他對敦煌藝術情有獨鍾,於1941至1943年間駐留敦煌莫高窟,系統地臨摹了大量壁畫,對推動中國近現代藝術與傳統文化的對話產生深遠影響,張大千特別偏好唐代(特別是盛唐與晚唐)以及初唐、五代時期的石窟壁畫,這些作品風格成熟、色彩瑰麗,線條圓潤有力,正符合他對藝術典雅與靈動兼備的追求。

其中,《晚唐維摩變》是張大千臨摹敦煌題材中的代表之作,本件作品與現藏於四川博物院的版本同出一源,屬於「一稿兩本」的創作模式,皆根據他在敦煌莫高窟所見壁畫進行臨摹,然而,這幅創作於1949年的拍賣本,在構圖完成度、筆法精細度與色彩鮮明濃麗程度上,均較四川本更為出色,充分展現張大千對敦煌藝術的深入體悟與高度的藝術轉化能力。「一稿兩本」的創作方式在張大千的敦煌臨摹實踐中並不罕見,此類作品的雙版本既是張大千在不同階段對同一題材的反覆淬鍊,也體現其創作中「復臨即創」的獨特策略,並因而在藝術市場中備受矚目。

《維摩變》的主題源自佛教經典《維摩詰經》,自古以來在佛教藝術中具有重要地位,作為經變畫的典範之一備受推崇,畫面中人物眾多,然而安排井然有序,動作神態各具特色,充分展現畫家高超的造型與組構能力,色彩方面則延續了敦煌壁畫典型的色調運用,成功重現原作所蘊含的藝術魅力,透過細膩的神情描繪、肢體語言及場景鋪陳,傳達出佛教哲學中「以俗顯真」、「以病顯空」的核心思想,這類將人物刻畫與宗教義理深度結合的圖像架構,使得經變畫不僅具有弘法教化的功能,同時也具備極高的藝術鑑賞價值。

張大千的臨摹並非單純再現,而是在尊重原作精神的基礎上,注入自身的藝術觀與筆墨功力,他在《晚唐維摩變》中安排人物層次分明,動態自然流暢,神態表情生動細緻,展現出極高的造型與構圖水準,畫中所用石青、石綠、朱砂等礦物顏料色彩明亮、過渡和諧,尤其本作相比四川本,在細節刻畫與色彩飽和度上更為出色,充分體現晚唐藝術的繁麗風貌。

尤為值得一提的是,張大千在臨摹過程中,除了細緻修復原壁畫中已剝蝕的部分,更將「誠」、「靜」、「遠」的美學理念深植於筆墨之間,使畫作不僅止於複製古意,而是融合了臨摹與創作的雙重精神,充分體現他對敦煌藝術的尊重與深切情感。

這幅《晚唐維摩變》不僅是一件經典的宗教藝術作品,也是理解敦煌藝術深度與中國畫現代轉化的重要文本,它見證了張大千如何以傳統為根,創造出融合古今的嶄新語彙,並在文化傳承與創新之間,開拓出屬於他自己,也屬於這個時代的美學道路。

寄暢園中東西對話:張允中與西洋版畫收藏

張允中,1928年生於台中縣大雅鄉,出身地方望族,家族素以耕讀傳家。家境優渥之下,其祖父張書炳為前清秀才,父執輩與兄長皆雅好古物,而位於豐原社口的外祖父更為知名收藏家。當時來自日本、中國大陸及歐美各地的文人雅士,常慕名而來,與張家互有交流。

作為清翫雅集的重要成員,張允中曾旅居日本二十餘年,專注事業與藝術鑑藏。1994年,在姪子、鴻禧集團董事長張秀政的支持下返台,著手籌設私人藝術空間「寄暢園」,取「寄情山水,暢懷天地」之意,旨在保存其豐富藏品,並弘揚園林所體現之文人美學精神。雖鴻禧集團後續經歷多次風波,「寄暢園」仍以其深具格調的展覽與文化活動,成為台灣藝文界的重要據點。

張允中畢生精於收藏,涵蓋範圍廣闊,包括宋元明清書畫、碑帖、青銅器、文房雅玩,亦廣及西洋版畫、書籍與油畫。他所珍藏的書畫中,有石濤、八大山人、鄭板橋、惲南田、吳昌碩等名家真跡,收藏取向注重真偽辨析與筆墨趣味,強調作品的文人氣韻與歷史價值。張允中常將中國古畫與西洋藝術並陳賞析,深入比較,體現其兼容並蓄的審美與研究視野。

對西洋藝術,他同樣持開放態度,尤鍾愛18至19世紀歐洲藝術家的版畫作品,題材涵蓋宗教、歷史、風景與肖像等,顯示其對異文化與藝術價值的深刻關注。他曾將部分西洋版畫與中國書畫並置展示,透過東西藝術對話,映現其跨文化鑑藏眼光,也為後人提供了研究中西藝術交流的珍貴資源。